当我只有十几岁时,在一座贫民窟的餐厅做服务员,好为不太宽裕的家里挣些口粮。那家餐厅坐落在美丽的市区。每天,我都要接待一些穷困潦倒的顾客,他们与哥伦比亚省无尽的财富形成了巨大的反差,在我年青的头脑当中留下了深刻的印记。

餐厅的顾客大多曾在农场、森林、矿场或渔场做工,但在大萧条那几年,他们许多人都失了业。由于挣不到薪水,他们只得靠当地救济机构发放的每周用餐券过活。领到用餐券后,失业者就会成群结队地来到贫民窟餐厅。只有在那里,他们手中为数不多的几分钱才能发挥出最大的作用。

由于哥伦比亚是冬季最温暖的省份,所以,的失业人口也就汇集到了(这个位于太平洋沿岸的唯一一座大城市),就像美国的失业人口汇集到了加利福尼亚一样。每天都有成百上千的失业者来到这里。他们一跳下货运列车,就向救济机构走去。我们那家餐厅每天接待新顾客的高峰时段,可以根据货运列车从寒冷的草原省份驶入的时刻表推算出来。

我当时虽然还是个孩子,心里却也很清楚,这些失业者当中有很大一部分是酒鬼,也有许多人在工厂、矿场、木材厂、渔船或罐头厂工作期间因伤。断指、残腿、截肢、眼罩,十分常见。在这些人居住的贫民窟,我曾打过好几年工,度过许多个周末和“暑假”。此类场所常见的低俗标志,那里应有尽有:廉价的住所,当铺,啤酒馆,以及形形色色的江湖骗子。

我们那家餐厅对面碰巧有一座广场,被称为版的“海德公园”(Hyde Park)。每天晚上,世界产业工会(Wobbly)的者都会在那里发表一些充满火药味的不同凡响的。从肥皂箱上过后,他们通常会到餐厅买咖啡和馅饼。此时,天色已晚,餐厅里没有多少顾客,我就能闲下来,一边喝咖啡,一边和为世界产业工人(Industrial Workers of the World,IWW)声言的那些发言人聊天。

我对他们讲的那些东西吃惊不已。他们那种“天上掉馅饼”的幻想;他们对市级、省级和自治领的官员不屑一顾,称其为阶层的“马屁精”,而民;他们提到通常受人爱戴的“骑兵”(皇家骑警)时,称其为“哥萨克”;他们声称,的洲际铁,以及他们所熟悉的货运列车,其管理者和所有者应该是建造它们的工人,而非从中牟利的银行家和股东。

这些话语令我这个懵懂的少年目瞪口呆,但其震撼程度却比不上周围的现实。那些年,我的人生态度非常严肃。对于世界产业工会那些人提出的问题,以及自己每天观察和经历的事情,我力图马上理出头绪,找出答案。有一个重大问题,在我的脑海里一直挥之不去:美丽的拥有无尽的潜力,但为何现实却是如此悲惨,差距却是如此?

我知道自己那些顾客和朋友失业,渴望做工。显然,数以百万吃得很差、穿得很差、住得很差的人们亟需食物,但却无人种粮;亟需木材,但却无人加工;亟需鱼肉罐头,但却无人制造。然而,那些无缘做工的失业者为何不能从事这些自己十分在行的工作,何况社会又迫切需要这些工作?为什么?

虽然的海滩和山峰极富魅力,我也曾以年轻人特有的热情去游山玩水,但却发现自己反复回到这个简单的问题,令我苦恼不已。世界产业工会那些人的答案虽然令我,但最终却还是无法让我满意。不过,他们至少对我进行了鞭策,让我产生疑问,并从知识和情感的角度去挑战那些既有的答案。

起初,这种挑战令我形成了一些看法。然而事后回想起来,那些看法实在是单纯得可笑。当时,我对一种理论十分着迷,该理论认为,的问题可能源于其历史上缺乏美国那样的运动。美国是个富国,相对而言,美国人生活得更加富裕(我们这些大萧条的人当时误以为情况就是这样)。

在18世纪,美国人成功地了大英帝国的,人却依然留在大英帝国,在我看来,我们这些身处困境的帝国臣民的出,或许就是发布自己的《宣言》(The Declaration of Independence)。世界产业工会那些人曾对我说,英国人的牟利方式就是剥削的天然资源和人力资源。这一与此相符,从而增加了几分对我的吸引力。

这些年轻人的看法在今天看来可能显得有些幼稚,但滋生它的那些贫民窟的经历给我留下的印象,却比我在任何课堂上或书本里学到的东西都更加深刻和长久。不管听上去多么陈腐,那家贫民窟餐厅永远都是我的第一所“大学”。我觉得自己在那里学到的东西如今依然成立——论调与社会现实之间,理想与实践之间的差距,使所有的社会都深受其害。一个历史学者的角色,就是阐明那种差距的起源。

这一看法,即便是在当时,以我的个人经历为参照,也是不言而喻,无可辩驳。因而,当我发现老师们不同意我的观点时,我感到十分惊讶。当我直截了当地追问他们为何选择讲授历史时(这是我本科和研究生阶段选择的科目,所以不足为奇),他们含糊其辞,说什么有教养的人士需要熟知自己的文化传统。以我的个人经历和观察力来判断,这种回答十分牵强,我拒不同意。所以,我了自己研究历史的初衷,不是为了装点文化,而是把它当作理解社会的工具。

第二次世界大战之后,一股殖民地的浪潮席卷了曾经存在几个世纪的欧洲帝国。在我家附近,我执教的西北大学的学生不断被送到朝鲜服役。令人的是,他们显然对自己此行的目的和原因知之甚少。我越是思考,就越发意识到,美国学术界的中心论思想是多么严重,这一问题不仅存在于史学界,也不仅存在于西北大学,而是存在于所有的学科,以及所有的校园。

对此,我本人的回应,就是在我所从事的学科领域——即大学新生必修的历史学导论当中,竭力纠正这种极为的史实现象。这门课程几乎无一例外地被称作“文明”简史,从内容到形式都是如此。老师和课本都是从埃及和美索不达米亚开始,从地中海讲到古希腊罗马,从阿尔卑斯山讲到北欧,最后从大西洋讲到新,在那里,人类文明才达到了巅峰。我们当中极少有人懂得,在追溯“文明”西进的历程时,我们已竭力将亚洲人、非洲人和哥伦布到来之前的美洲人的大部分历史清除出了学生的视野。

我们大多数人甚至都没有意识到这种排他性是一个问题,因为我们想当然地以为,在第二次世界大战之前就已取得了全球霸权。在将平衡的背景之后,历史教学当中传统的中心论就显得既正常,又恰当。然而,第二次世界大战之后出现的殖民地浪潮,迅速而明显地粉碎了旧有的背景,就像任何一张地图业已显示的那样,地名和颜色正在发生变化。慢慢地,我们当中有些人开始不情愿地承认,我们为学生罗列世界历史的方式已经过时了。

此时,我决定巴尔干历史研究,转而探索世界历史。当时,作为正规的研究和教学领域的世界历史尚未得到普遍承认。就这样,我开始着手开设一门新的历史学导论课程,它既要涵盖全球,又要便于讲授。这就需要尝试去除许多古老的话题,它们虽然适用于讲述简史,但却很难适用于为期一年的全球史通论课程。

问题已不仅限于将与非放到一起进行比较,或是像汤因比那样去评价文明兴衰的意义,甚或是去评价现代列强的兴衰 ,就像保罗肯尼迪(Paul Kennedy)最近分析的那样,不论这些努力是如何重要,如何有用。问题已经涉及如何评价作为一个的我们自身——我们的人性、价值、成就和前景,本质究竟如何。

这里有个矛盾,此类整体评价的必要性源于一个事实,即我们作为一个一直都在地球上遥遥领先。我们的“成就”如此巨大,以至我们如今正在超越数十亿年的自然选择过程,了一个人为选择的进化新时代。我们不仅决定着地球上的动植物的命运,而且决定着那些动植物(包括我们自身)基因的命运。进化过程已不再单单取决于基因——或是引发的自然灾难,而是越来越取决于人类。由此,进化过程也就被成了一种数量意义上的新型“定向”过程,至少从我们控制着地球和以地球为居所的生物的命运来看,情况确实如此,不管我们是否充分或自觉地接受这种责任。就像物理学家维尔纳海森堡(Werner Heisenberg)指出的那样,“在历史上,地球上的人类第一次面对的只有自己;他再也找不到别的伙伴或敌人” 。

可以肯定,我们最终面对的将只有我们自己,这并没有什么可以大惊小怪的。我们再也无法回避下面这个问题:这个人类已经取得空前的优势和成就的时代,为何也是的可能性首次成为完全可能的时代。

南非家扬克里斯蒂安史末资(Jan Christiaan Smuts)曾经:“一回顾历史,我就感到悲观……不过,一回顾史前历史,我就感到乐观。”这一言论不仅说中了历史的要害,而且就历史写作本身而言也很正确——因为在评价人类的历史时,我们的史前历史通常都会被毫无理由地加以缩短,仿佛史前时代人们的观点和行为可以视作某种亚人类的东西简单地不加理会。

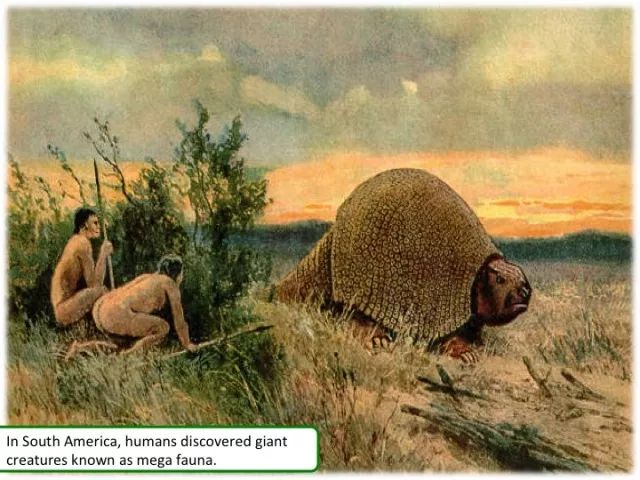

然而,我们的“历史”是在文明——以及文字——不到6000年以前在美索不达米亚首次出现之后才开始的,但据考古学家新近在中东的发现,人类的各种经历可以上溯到5万—10万年前“智人”的出现。如果进一步追溯人类的原人起源,我们就必须把时段扩展到大约500万年前,才能涵盖我们的南方古猿祖先。尽管我们的历史和意识已经自然而然地被过去几千年中有文字记载的事件所主导,但事实却依然表明,史前历史毕竟占据了人类遗产99%以上的部分,从而也就可以为人类可能出现的情况,甚或人类未来的前景,提供一个非常独特而且通常更有希望的视角。

近来,在我们史前祖先的生活方面,人类学家有了重大发现。这些发现已经帮助我们清除了关于“人性”(human nature)、“人种”(race)和其他一些重大问题的某些陈规、文过饰非,以及,而在这些问题上,人们过去却常肯定地书写了非常之多的文字。如今,我们已经可以凭借越来越多的以及合理的自信,来评价人性的本质和人类基本的价值观念,遑论人类社会在上万年间而非短短几个世纪内为了满足人类的基本需求而经历的成败。人性的本质以及人类如何处理人与人、人与自然的关系,都是20世纪晚期任何一个负责任地预估人类前景的人所无法回避的基本问题。这些都是关乎人类“命脉”(lifeline)的问题,需要从既包括史前历史,也包括历史本身的人类历史出发去加以界定和追溯。

需要格外强调的一点是,历史学家理解的“意义”(relevance)不应混同于“预言”(prediction)。对于当下的问题,或是想象中的未来将要面对的问题,不能指望从历史当中获得明确的答案。诚然,历史不像物理或化学那样,是一门精确的科学。历史的研究对象是人,而人的行为很难准确预测,不能像化学家那样,可以更有把握地预言A元素与B元素混合后将会发生何种反应。历史不是水晶球,不能预言哪个政党会胜出,哪个国家领导人会遇刺,哪个国家会发生,哪个地方会爆发战争。

但在另一方面,我们也不能得出这样的推论,认为历史不了过去、现在和未来之间的关系。如果我们用心探寻有意义的模式,并以娴熟的手段和负责的态度开展研究,就能使历史成为一门有用的学科。历史的用处不是预测未来,而是提供一个考察过去和现在的框架——这个框架不会预言将要发生什么,但却可以人类的灵活性和潜能,那是我们的遗产。

最后,历史固然不是预言,但却也不单单是记述史实。人们经常认为,通过罗列史实,史实就会不证自明。这种观点不可取。罗列史实并不能说明史实。我们今天所要承担的根本任务,不是继续积累更多史料,而是阐释我们早已掌握的大量信息。

在过去的任何时代,任何民族的历史都曾以各自时代的“应时之作”的面目出现,都直接或间接地宣示了各自时代的特定需要。我们史前时代的祖先想必也已酝酿出了类似的创世,因为他们假定,包括他们的自身、文化和习俗,在创世之初即已出现,而且注定会一成不变地延续到未来。这些观点都很自然。欧洲中世纪的教历史学家认为,自己的任务就是证明对待人类的性。他们明白,人类的文明要接受审判,他们之所以撰写历史,主要就是为了那些浑浑噩噩的人们,审判正在到来。这种观点同样很自然。

19世纪那些取向的历史学者,认为世界完全就是欧洲帝国的天下。这种观点也很自然。可想而知,那些学者关注的焦点不是耶撒冷,而是帝国注定向西扩张的历程。终于,在两次世界大战和殖民地了那些欧洲帝国之后,取向的历史开始受到质疑。这一点也很自然。因为在成文的历史和真实的世界之间,差距日益显著,着实令人不安。渐渐地,人们认识到并坦承,必须采取一种新的全球视角来看待人类的经验。

在当今的世界形势下,我们很有必要从一个新的视角来观察人类历史——这种新的观察视角要能反映20世纪晚期的新情况和新需求。每一代人都必须撰写自己的历史,不是因为过去的历史不对,而是因为这个急速变革的世界提出了新的问题,需要新的回答。

提出新问题,作出新解答,说起来容易,做起来难。若要探寻有用的历史,主要障碍是在心理层面。约翰梅纳德凯恩斯在1936年版的《就业、利息与货币通论》导言当中,曾经提示过这一点。凯恩斯告诉人们,他在该书写作期间,“为了摆脱习惯的思维和表达方式,经历了漫长的斗争……本书极为费力地展示了一些极为普通的观点,而且理应简单明了。提出新观点并不难,困难在于摆脱旧有的观点,因为对我们中的大部分人来说,点已经伴随我们的成长经历,植入到我们头脑的各个角落”。

对历史学家来说,凯恩斯的观点显得尤其重要和有意义。任何一个知识都必须与死缠着过去不放的思想搏斗,对历史学家而言,这种做法特别必要,因为他们研究的对象具有特殊性。我们已知的东西将会我们以全新的眼光去审视过去,使我们无到当下所需的知识。

拉尔夫爱默生(Ralph Emerson)对此问题有过精辟的阐释,他评论说,“历史的用处就是赋予当下以价值”。本书秉承爱默生的旨并不忘提醒读者,我们面临的挑战,就是在摆脱旧习方面,要像探索新知一样,投入同样多的精力。

网友评论 ()条 查看