这首《西江月》摘自明冯梦龙所编《喻世明言》的首篇——《蒋兴哥重会珍珠衫》,其警示之意不言而喻。据说这是一个发生在晚明社会的真实故事。

这个故事起伏宕荡,行文峰回转,吊足了读者的胃口。不过,如同今人写散文,追求“形散神不散”,故事虽千变万化,却始终围绕着“珍珠衫”做文章。从文中描述来看,这件珍珠衫是贴身之衣,夏天穿它,能生汗津,遍体清凉,不仅有祛热降温的功能,还隐喻着一定的含义:作为蒋家的祖传之宝,它喻示着家族的和睦兴盛,兴哥将它交给妻子保管,足见深情。三巧儿将这贴身内衣送给情人,意味着贞节的缺失,赠衣之时,她已经完全忘记了夫妻结发之情。陈生也是如此,情人之衣须臾不离身,又将家中的妻子置于何地?伦理推崇家庭的稳定,秩序的井然,所有秩序的人都将受到惩罚,就如同故事中那对秩序的情人:男人客死异乡,女人则转徙他乡,在失节的茫然中懵懂度日。最后,珍珠衫重回蒋家,这是一个,在经历一番变故之后,所有的人,所有的物,都回到原位,在固有的社会秩序和行为规范中平静地生活。稳定、安逸、满足,这才是理想的生活状态。

或许因为珍珠衫是贴身内衣,小说中对之没有具体的描写,这差可说明传统文化对内衣的态度。事实上,内衣在中国服装体系中占有非常重要的,在漫长的岁月变迁中,内衣不仅发挥着蔽体保暖的服饰作用,还承载了绵长的华夏文明,记录了古老而又神秘的东方文化。和其他服饰相比,中国古代典籍对内衣的记述不多,含蓄的先祖们将服饰看作是记录文化的特殊符号,文化对个人身体的态度从来都是讳莫如深,这使得人们往往难以将视线穿透重重厚服,直达那薄薄的遮蔽之物,今人唯有在浩如烟海的古籍中爬罗剔抉,才能略微领略古代内衣的风情:那精心剪裁的肚兜,那欲掩还展的抹胸……

在绵延千年的华夏文化里,内衣有多种称呼,包括泽、心衣、衵衣、汗衣、亵衣、帕腹、宝袜、诃子、抹胸、主腰、肚兜等。其中,“泽”的本意是汗水、唾沫,先秦时引申而具有了贴身内衣的含义。《诗经·秦风·无衣》开篇就说:“岂曰无衣,与子同泽。”用今天的话翻译就是:怎么能说你没有衣服穿呢?我的内衣也可以和你共用。相传这首诗是秦国国王为鼓舞将士士气而作,从中能看出,春秋战国时的君王们,极其善于宣传,出征打仗,做战前动员,都能巧舌如簧、以情感人。而那些浸染在中的将士们,又怎能不为之拼杀、效死疆场呢!

《无衣》产自秦地,高亢嘹亮,充分张扬了关中男儿的血性和豪迈,而在远离三秦的陈国(今河南安徽一带),则传唱着另一首歌谣,却和女人的内衣有关。“胡为乎株林?从夏南!匪适株林,从夏南!驾我乘马,说于株野。乘我乘驹,朝食于株!”(《诗经·陈风·株林》)其大意是:陈国的国王为什么总是要到株林那个地方去呢,是去看望大臣夏南吗?国王乘着高头大马,在株林,待上那么长时间,就是为了去看望夏南呢。一国之君大张旗鼓地看望臣下,还久久停留,本身就显得不合乎情理。此诗意在言外,含蓄地表达了讥讽之意。

诗中的陈王是有着之称的陈灵公,他每次殷勤地跑到株林去,不是操心国事,也不是去看望名叫夏南的臣子,而是忙着与夏南的母亲夏姬约会。夏姬是当时著名的,她本是郑国的公主,少女时就已艳名大噪,引得一群男子拜倒裙下。那个年代的女人,原无贞节观念,看看先秦典籍中种种惊世骇俗的情感纠葛,再读读《诗经》中那些热辣辣的情歌,今致能对夏姬和她所处的有所了解。她翩然出阁了,名义上的夫君是陈国的大夫夏御叔。相守无多日,夏御叔一病而亡,留下了年幼的儿子夏南。虽有幼子相伴,夏姬并没有打算为死去丈夫闭守闺帷。相反,她开始在周围物人,于是孔宁和仪行父先后被她迎进香闺,他们有钱、有权,也都是她丈夫生前的好友。相比起来,仪行父人才更为出众,夏姬情感的天平渐渐倾斜,这招致了孔宁的嫉妒。为打击情敌,孔宁想了一个的点子,即把夏姬介绍给陈灵公,他开始在陈灵公的面前不断赞美夏姬,起初陈灵公不为所动,但架不住孔宁的再三劝说,他还是移步株林了。一身素衣的夏姬早已在门前迎驾,软语呢哝,眉宇之间的风情霎时就迷倒了陈灵公。太阳底下无新鲜事,“从此君王不早朝”的故事,在株林日日上演。

夏姬是一个很聪明的女人,无论她内心深处是否真爱她的情人们,在表面上,她做得无可挑剔。为表达对君王的情意,她脱下了贴身的内衣——衵衣,体贴地将它穿在陈灵公的身上。灵公大乐,向孔宁和仪行父炫耀这件衵衣,殊不料,那两人居然也都穿着夏姬赠予的衵衣,三人相视大笑,朝堂众臣为之侧目。此事史书中有明确记载,“陈灵公与孔宁、仪行父通於夏姬,皆衷其衵服,以戏于朝”(《左传·宣公九年》),短短二十多个字在《东周列国志》中被详细地铺衍成了“陈灵公衵服戏朝”的半章。

君臣共同拥有一个,公然在朝堂上展露贴身内衣,的确,而中国的历史也无数次地证明,君王到极点时,其也就指日可待了。陈灵公的,使得国人,在诛杀苦谏的后,这几人整天饮酒作乐,与夏姬厮混一处。母亲的种种不堪,落入夏南眼帘,如同芒刺在背。迫于灵公的,他一直。陈灵公爱屋及乌,让十八岁的夏南继承其父爵位,掌管陈国。某日,陈灵公和孔、仪二人重会株林,又和夏姬一起谑浪笑傲,完全不成体统,夏南躲在屏风后窥听,听到他们居然以自己为戏弄对象,争相以他的“父亲”自许。正所谓是可忍,孰不可忍?夏南冲出去,挥刀砍死陈灵公,发变,控制了陈国。这场的引子就是内衣,其事以桃色纠纷发端,以流血冲突而告终,惊动了当时诸侯,连孔子也对此高度关注,可见这场的轰动效应。

古人这样解释衵服,“衵服,谓日日近身衣也”(《左传》)。日日贴身的内衣,被君臣拿来作为调情的什物,可谓君不君,臣不臣,君臣之间的体统已经荡然。而国家和社会秩序的礼节一旦被到一定程度,距离邦家的也就不远了,陈灵公的悲剧,即是明证。中国传统的语境与男女之情是不相容的,男女之间的那种,往往能人的和,给稳定的家庭和社会规范带来强大的力,如果陷入情感的双方又正好处于政体上层,那就更加。从这个意义上来讲,夏姬与陈灵公君臣之间的滥情是绝不见容于礼教纲常的。

天生,往往相反相成,或许正由于礼教社会对男女情爱的严厉,一旦真有情种出现,反而能给予更多的宽容和理解,当然,前提是男女双方远离国家的宏大舞台。同样的故事,放在不同的文化历史背景之下,的接受和解读也会随之发生变化,譬如另一个和衵衣有关的故事:

苏紫藭爱谢耽,咫尺万里,靡由得亲。遣侍儿假耽恒着小衫,昼则私服于内,夜则拥之而寝。耽知之,寄以诗,曰“苏娘一别梦魂稀,来借青衫慰渴饥。若使闲情重作赋,也应愿作谢郎衣。”谢亦取女衵服衷之,后为夫妇。(元·伊世珍《琅嬛记》)

少女苏紫藭爱上了谢耽,从“咫尺万里,靡由得亲”来看,他们可能是近亲。“昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东”,日日相遇,却不得厮守,这对于情感陷入狂热的年轻人来讲,无疑是世界上最痛苦的。人们常说恋爱中的女子头脑简单,其实也不尽然,更多时候,坠入爱河的女性能激发出更多智慧。苏紫藭于惆怅失意中想出了一个好法子,她让丫鬟借来谢耽的贴身内衣,从此白天贴身穿着,晚上则抱在怀里入睡。既然不能碰触到爱人的肌肤,偎依着那带有他气息的衣物,也是难得的安慰。谢耽闻听紫藭如此痴情,感而赋诗:“苏娘一别梦魂稀,来借青衫慰渴饥。若使闲情重作赋,也应愿作谢郎衣。”昔日陶渊明《闲情赋》云“愿在衣而为领,承华首之余芳;悲罗襟之宵离,怨秋夜之未央”,写尽相思之苦,谢耽在诗中借用了这个典故表达了心有灵犀之意。不仅如此,他还如法,弄来了一件紫藭的内衣,穿在身上,以回应佳人的一片深情。在彼此隔离、音信难通的状况下,他们用独特的方式表达自己的心意,而衵衣,则扮演着matchmaker的角色,为有情人提供了交流沟通的渠道。

虽然衵衣是较早的内衣,但古代典籍中留下的记述并不多,也很难了解到其具体形制。两汉时期,文献中才渐渐多见与内衣相关的记述。当时内衣有多种称呼,如帕腹、抱腹、心衣、汗衣、鄙袒、羞袒等。汉代刘熙《释名·释衣服》中提到,“帕腹,横帕其腹也”、“抱腹,上下有带,抱裹其腹上,无裆者也”、“心衣,抱腹而施钩肩,钩肩之间施一裆,以奄心也”、“汗衣,近汗垢之衣也,《诗》谓之泽,受汗泽也”、“或曰鄙袒,或曰羞袒,作之用六尺裁足覆胸背,言羞鄙于袒而衣此耳”。从这些解释来看,彼时的内衣,以实用为主,上下有带,起到稳固、保暖的作用。并且,当时人已经以袒露为羞,多着内衣,目的在于遮盖前胸后背,以示雅正。从形制上来看,杨子华《北齐校书图》中,男子(左一)身上所穿的心衣,正是如此。

汉晋时期,人们对内衣还有一种更形象的称呼——“两裆”,亦作“两当”。刘熙《释名·释衣服》称,“裲裆,其一当胸,其一当背,因以名之也”,清代的王先谦在《释名疏正补》中对之有更详细的阐释,“案即唐宋时之半背,今俗谓之背心,当背当心,亦两当之义也。”顾名思义,那是一种背心式的内衣,前后两片,前片遮胸口风光,后片挡背面风寒。两裆式内衣出现于汉晋,与当时流行的两裆铠可能有一定关系。两裆铠又称“两当甲”,由胸甲和背甲组成,肩部、腰部都用扣连或紧束,如景县封氏墓出土陶俑身上所穿。两裆式内衣,形制大体上与两当铠相似,且多施于妇女。《晋书·志一》记述,惠帝“元康末,妇人出两裆,加乎交领之上,此内出外也”。晋惠帝治理国家,造成的后果就是政令松弛,社会风气放诞,此种风气在着装方面也有所体现。女性为追求美丽,居然将内衣翻作外衣,把背心略加改良,上端延长,挂在脖子上,以为时尚。现代女性往往有“内衣外穿”的时尚,殊不知,早在千年以前,晋代女性就已经创造性地采用了这种穿衣方式。

这种追求时尚的风气,甚至影响到了男子。江西南昌曾出土东吴男棺,其中随葬衣物遗策中即记有“故练两当一枚”,看来当时男子也可以穿着两裆大大方方地外出。

隋唐时期,内衣又有了新的变化。这首先体现在名称上,女性内衣被称为“宝袜”,诸多诗文可引为明证。如“锦袖淮南舞,宝袜楚宫腰”(隋炀帝《喜春游歌》),“倡家宝袜蛟龙帔,公子银鞍千万骑”(卢照邻《行难》),“细风吹宝袜,轻露湿红纱”(谢偃《杂曲歌词·踏歌词》),“南国多佳人,莫若大堤女。玉床翠羽帐,宝袜炬”(张柬之《相和歌辞·大堤曲》)等。内衣出现在众多诗人笔下,说明女性竞相以展现内衣为美,使得诗人们饱览之余,萌发了创作。其时,女性还流行穿一种名为“诃子”的内衣,可能是一种无带内衣。与历代不同,唐代女子着装较为,往往将裙子高高束紧在,肩部、上胸和后背裸露,外罩以轻薄透明罗纱,映着女性细腻洁白的肌肤,极具美感。唐代许多绘画中,都能见到。如署名周昉所作的《簪花仕女图》中的仕女,左边那位身穿浅绿底镶红纹衣裙,右边的女郎则穿着大红色衣裙,都是外罩薄纱,肌肤如雪、丰盈典雅,一缕女性独特的风流妩媚,逸然卷外。这样的女性在唐诗中比比皆是,如“日高邻女笑相逢,慢束罗裙半露胸”,“漆点双眸鬓绕蝉,长留白雪占胸前”,她们风姿嫣然,曲线玲珑,坦然地展现着自己的美丽。但在那齐胸的长裙内可能还穿着遮盖的诃子,因其无带,所以难见。

相传诃子的发明者是杨贵妃,后人曾对此有过绘声绘色的描述,“贵妃私安禄山,指爪伤胸乳之间,遂作诃子饰之。”(宋·高承《事物纪原》)。语出理学气氛浓烈的宋人笔下,其真实性当可存疑。关于安禄山和杨贵妃的绯闻,历来是在野史笔记、小说记载中被铺衍得漫天盖地,正史中却鲜有记载。《书·杨贵妃传》中记述,“禄山反,诛国忠为名,且指言妃及诸姨罪”,提到安禄山起兵后,为掩饰叛乱的,特意抛出“清君侧”的由头,将矛头直接指向杨家兄妹。揆情度理,野心家与之间有的只能是、、倾轧和你死我活的争斗;那种“冲冠一怒为红颜”的情形,不过是局外人平添的猜测及感叹罢了。

《资治通鉴》载:“甲辰,禄山生日,上及贵妃赐衣服、宝器、酒馔甚厚。后三日,召禄山入禁中,贵妃以锦绣为大襁褓,裹禄山,使宫人以彩舆舁之。上闻后宫喧笑,问其故,左右以贵妃三日洗禄儿对。上自往观之,喜,赐贵妃洗儿金银钱,复厚赐禄山,尽欢而罢。自是禄山出入宫掖不禁,或与贵妃对食,或通宵不出,颇有丑声闻于外,上亦不疑也。”指斥安禄山巴结杨贵妃,以“母”尊之,在安禄山生日当天,唐玄和杨贵妃对他多加赏赐,杨贵妃更是别出心裁地玩了一回游戏,用锦绣绫罗作襁褓,将安禄山裹住, 抬在轿里,在宫中转圈。唐代习俗,有“洗儿”之说,大概是小孩子生下后,要用特殊的药汤沐浴,《外台秘要方》“儿生三日浴除疮方”即用“桃根、李根、梅根各八两,右三味,以意着水多少,煮令三、四沸,以浴儿。”“新生浴儿者以猪胆一枚,取汁投汤中以浴儿,终身不患疥疮”(《备急千金要方·卷五》)。究其大意,“洗儿”之风之所以盛行,一是为了增强抵抗力,二是为了图个吉利。与新生乳儿不同,安禄山是个成年壮汉,年龄也比杨贵妃大了近二十来岁,这两人排演了一幕宫廷版的“洗儿”戏,如此,则贵妃之、戏谑,禄山之隐忍、巴结,自是不言而喻了。

唐玄对此是何态度呢?晚年的他,将杨贵妃视若珙璧,宠爱她、娇惯她,对“洗儿”闹剧,他一笑置之。唐人对这段历史也多有提及,如“禄山宫里养作儿,虢国门前闹如市”(元稹《连昌宫词》)、“妃子院中初降诞,内人争乞洗儿钱”(王建《宫词》)等,对李唐皇室的暗含讥刺,但却并未提到杨贵妃和安禄山之间有什么特殊的暧昧情愫。与唐人的态度不同,宋人则一口咬定杨、安私情说,除高承在《事物纪原》中大爆二人绯闻,说得有鼻子有眼之外,连以史家正自居的《资治通鉴》也放开尺度,说出“颇有丑声闻于外”之类的小说家言。中国的正史历来有“春秋笔法”、“皮里阳秋”的隐晦传统,《资治通鉴》这样写,几乎等于坐实了杨贵妃和安禄山二人的“私情”。

或许是基于理学的立场,从朝堂到民间,宋代的文人都否定了杨贵妃其人,这种否定是如此地彻底,甚至将唐代女子贴身所穿的诃子,与杨贵妃的绯闻联系在一起,给其抹上了一层放荡的色调。可见,宋人并不欣赏唐代女子穿衣装扮上所表现出来的那种飘逸性灵,那份风流妩媚,这种心态,决定了宋代女性的内衣必然会向含蓄、婉约的方向发展。女子内衣,至宋代遂衍变为抹胸。“上可覆乳,下可遮肚”,是抹胸的基本形制。在抹胸的上端和腰间都各连两根帛带,分别系于颈后和背后,上可遮住的曲线,下则覆盖腰腹,抵挡风寒。

这俨然是一幅闺中思恨图。思妇斜斜地倚靠在象牙床边,阶前月光如水,照进了她寂寞的,使得她想起了去年的这个时刻,一年时光匆匆流逝,她的寂寞却不曾消除,只因为思念的人迟迟未归。为此,她烦恼不已,无心梳洗,只有泪下如雨,顺着脸庞、脖颈流下,沾湿了胸前的一方红抹胸。李煜不愧为写情高手,一句“泪沾红抹胸”,极尽相思之苦,多情又守礼的形象,刻画得淋漓尽致。有别于唐诗中热烈奔放的情感流露,宋人作诗填词,写男女之情,总忘不掉如影相随的“礼”,真情流露之际,欲说还休。故而宋人诗词中的小女子,柔弱有之,多情有之,却总带有几分摆脱不了的矜持。如王平子的《谒金门·春恨》:

词中女子收到情书,看得难受至极,心中波澜起伏。为避免被别人看出自己的失态,她硬是将那张相思信笺塞进了自己的抹胸,然后倒头闷睡。从整首词渲染的情境来看,此女可能是生活在大家族中的年轻妻子,都不得不循规蹈矩,以免落人口实。因此,她明明受着相思的,但顾虑到旁人的眼光,只好装作若无其事,还得忙碌地操持着针黹活计。

费孝通先生曾在《乡土中国》中提到,传统中国是紧紧绑定在土地上的乡土社会,在这样的社会里,人们只需要遵循既定的社会规范生活即可,这样有利于保持社会的安稳。乡土社会将家庭定位为养育子女的单位,夫妻双方只需各司其职,共同抚育子女,彼此之间的相爱、交流则完全没有必要。不仅如此,男女之间的爱情反而会受到社会的,因为两性之爱,往往会给当事人带来难抑的,而这种,对社会秩序无疑具有极大的力。正因为传统社会不鼓励男女之间的爱情,丈夫和妻子之间,往往互相隔膜,情感淡漠。对那些谨守礼教的闺秀们而言,在严格的社会规范中将青春渐渐抛远,地过完一辈子,赢得贤妻良母的美名,大概是她们最好的出了。

与此相形的是,在传统社会里,却也有着那么一些不安分的女子,她们跃跃欲试,用女性特有的狡猾和妩媚挑战着森然的礼教,且来看看这段记述:

长夏斜阳欲暮,蝉噪柳阴,丽人新浴初罢,小酌玫瑰芳酿数盏,以菱藕诸鲜果佐之。饭余,出坐中庭斑竹榻上,维时炉爇沉水,清风徐来,或花间扑萤为戏,或随意鼓琴一二曲,顷之月色由廊而度画栏,过间阶,渐至窗下,丽人薄醉未醒,颊晕微赪,眼波半溜,似有倦态,乃起步归闼,掀湘帘入。傍妆台,对芙蓉镜,卸鬓边双凤,重绾云髻,插瑶簪,堆茉莉,翘解冰绡。衵衣全露,皓腕滑腻如脂,横遮猩红抹胸,酥乳掩映,次解淡墨百褶裙,下曳皂色纨裤,斜倚床头,脱素罗纨,覆遮鸳鸯绣履,见三寸许软底睡鞋,旋唤小鬟,捧凉茗饮毕,缓步近檀几前,剔起银灯,徐手携碧纱团扇。迎眸一笑,先入香帏,金钩戛声,细若碎玉,此时此境,为之郎者何如也?(清·汤春生《夏闺晚景琐说》)

这段叙述并不复杂,讲述了一个闺中女子在长夏傍晚的卸妆过程。从文中的描述来看,该女子可能并非良家,“衵衣全露,皓腕滑腻如脂,横遮猩红抹胸,酥乳掩映”,文人的笔墨,如同一只的手,毫无地揭开了她身上的层层轻纱。从这般刻骨的描写来看,该女子可能是青楼女子,因为倘若是刻画闺秀,文人在落笔时,多少还会在心头存有一点,只有在将目光投向青楼时,他们才会毫不掩饰地写出心中的所思所欲。同样是一件抹胸,在宋词里是被的、静默的凝滞,规规矩矩的小妇人恪守着礼教的禁忌,哭和笑都不得,而在这段文字中,红抹胸却幻化成直接的。

猩红色,顾名思义,是如同猩猩血那样的红色,一种深沉的红色,在英文中被称为scarlet red,这种红色在英文中有“”的含义,大概是因为它在视觉上带给人热烈、张扬的感觉。猩红色的抹胸裹住了女子的如雪肌肤,红、白二色相映,彰显着青春的奔放和恣肆。敢于这样穿衣的女子,大抵对礼教不会有太多。她卸妆完毕,“迎眸一笑,先入香帏,金钩戛声,细若碎玉,此时此境,为之郎者何如也”,那种欲迎还拒、略带挑逗的神气,在文人的想象里,俨然就是高唐神女的,这从当时人对此段描述的评价能看出。所谓“世无周昉倩谁描?金屋何从觅阿娇?幸有才人五色笔,写成好景上轻绡”(黄晓岩),“活色生香,写生妙笔,虽令高年叟净行僧读之,亦必有眼醉魂疾、神酥情痒而不自禁者,于此叹才手,信是绝奇”(女史叶双凤),意思是说才子之笔,真真不可小觑,其移情入性,恐怕连方外高僧也要霎时动念。这样的评价不无夸张之嫌,但作者的确写得动人:玉体横陈,一方猩红抹胸覆盖胸前,露与不露之间,分寸把握得极好,这样的女子是深谙营造氛围之道,而能写出这般“香艳”文字的作者汤春生,大概也是在中历练久矣。如此,方能以如许冷眼,窥透此中壸奥,只是,他知晓了其中奥秘,却依然无力摆脱,很显然,他也完全不想摆脱。礼教在塑造了标准淑女的同时,也将男性的想象和渴望驱进了青楼,驱进了文字世界,他们真正向往的女子往往出现在礼教所不允许的另一个天地里,历来无数文人的游仙梦想,都能印证此点,的这段文字,不过是千年来文人绮梦的再现罢了。

文人如是想,而历来欢场中的女子,也深谙男子此种“游仙”心理,并能巧妙地加以利用,为自己赢得更多缠头之资。清人赵翼就曾经讲述过一个“状元夫人”的故事,女主角就曾以一方红绡抹胸赢来了“状元夫人”的雅号和一笔厚赠。故事发生在广州珠江一带,当地人饰花船,出雏妓以迎客,称为蛋户,“珠江甚阔,蜒船所聚长七八里,列十数层,皆植木以驾船。虽大风浪不动。中空木街,小船数百往来其间。客之上蜒船者,皆由小船渡”,这种水上生意在清代中晚期无比兴盛,仰以为食者多达数十万人,屡禁不止,也只能睁只眼闭只眼。说来这伙人也是大胆,后来就打起了往来粤省官员的主意,居然也十取九中,不仅久历欢场者难以,甚至连素来洁身自好者也往往彀中。

相传有某修撰大人视学粤东,此人素以严谨自律蜚声,来往应酬中,亦杜绝一切莺莺燕燕,在那样的里,的确称得上谦谦君子。某日,他视学完毕,舟回广州,偏偏就上了一艘花船。这花船从外观和其他安排上,和其他船并无多大差别,因此,这位长期在书斋中读“子曰诗云”的修撰并没有起疑心,欣欣然上了船,一心想着快点回家。待到晚来,船顶忽然漏水,渗到枕边,修撰急忙呼喊奴仆,久呼不至,正在没奈何之际,“忽船后一丽人。裸而执烛至。红绡抹胸,肤洁如玉,褰帷就视漏处。修撰不觉心动,遂昵焉”。原来,门户人家早已听闻修撰美名,故而安排下这等美人局来诓骗他,船顶漏水、呼仆不至、抹胸丽人从天而降等等,都是早已定下的计策。

事实也证明,修撰大人称不上柳下惠,大概此等诗书熏陶的男子,心中总有段挥之不去的“游仙梦”,故而一遇佳人,即不虞有诈,轻松被人赚入彀中。这抹胸佳人缠上修撰后,显出一副恋恋不舍的样子,赌咒发誓要脱离风尘,从良。修撰大人何曾领教过此等人的手段,不由得无比,若非碍于清议,可能就要与她双宿双飞了。最后,修撰大人以五百两白银厚赠该女,方才了结此段风流。他这里还在伤感离别,那边,风尘女子拿钱走人,心中还在暗笑,她早已料定修撰面软心慈,种种难舍难分之态,不过是她表演出来,变相索要资斧的手段罢了。并且,她回乡后,大肆张扬此段艳遇,自称“状元夫人”,以高身价,而求见者简直踏破门槛。可笑修撰自以为得遇佳人,却反遭利用,成为若辈的一面金字招牌,半世清名,付诸流水……

清人逸闻中“状元夫人”所着抹胸,其称呼还因地而异。如南宋福建地区则称为“襕裙”。明代凌濛初编《初刻拍案惊奇》,卷十七《西山观设辇度亡魂 开封府备棺迫活命》中叙及宋人往事,写到任调戏民间女子:

淳熙十三年正月十五日上元之夜⋯⋯内中有两个女子,双鬟高髻,并肩而立,丰神绰约,宛然并蒂芙蓉。任道元抬头起来看见,惊得目眩心花,魄不附体,那里还顾什么醮坛不醮坛,斋戒不斋戒?便开口道:“两位小娘子请稳便,到里面来看一看。”两女道:“多谢。”正轻移莲步进门来,道元目不转睛看上看下,口里诌道:“小娘子提起了襕裙。”盖是福建人叫女子“抹胸”做襕裙。提起了,是要摸他双乳的意思,乃彼处乡谈讨便宜的说话……

任道长不虔心学道,反而调戏民女,言语猥亵。小说中写他因为此事遭受天谴,丢了性命。从中亦可看到,传统社会里,女性的胸衣具有严格禁忌的意味,无论男女,一旦了此道禁忌之门,都将受到严厉的惩罚。

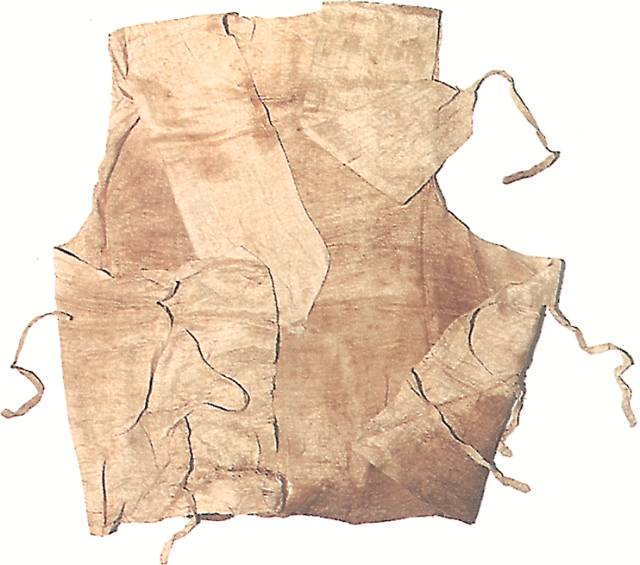

凌濛初编撰《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》时,正是晚明社会日下,不古之时。随着商品经济的发展,朱明王室对民间社会的控制渐渐削弱,相比明朝初年,整个社会氛围更为,这在服饰上亦有所体现。明代女子内衣名“主腰”,款式复杂,或缀腰带,或钉纽扣,但都注重束身效果,以突出女性身体曲线。如江苏泰州明墓出土的主腰,腰部有三根带子,系扎起来,能起到一定的收腰效果。(见《中国历代妇女妆饰》,第221页。)《水浒传》第二十六回里也曾写到孙二娘穿着主腰,“……那妇人便走起身来迎接——下面系一条鲜红生绢裙,搽一脸胭脂铅粉,敞开胸脯,露出桃红纱主腰,一色金纽”。容于堂刻本《水浒传》为此回配有插图,从图中能看到,孙二娘的主腰上,有非常明显的一排纽扣,将前胸紧紧束住。连性情颇为爽气的孙二娘都穿着如此女性化的桃红色主腰,说明主腰在明代已经相当流行。

悔当初与他偷了一下,谁知道就有了小冤家,主腰儿难束肚子大。(这等)不尬不尴事,如何处置他?免不得娘知也,定有一顿打。(冯梦龙《挂枝儿·愁孕》)

变一只绣鞋儿在你金莲上套,变一领汗衫儿与你贴肉相交,变一个竹夫人在你怀儿里抱,变一个主腰儿拘束着你,变一管玉箫儿在你指上调,再变上一块香茶也,不离你樱桃小。(冯梦龙《挂枝儿·变》)

从“主腰儿难束肚子大”“变一个主腰儿拘束着你”等句来看,明代主腰的束身功效明显,女性对身体曲线美的追求,似乎已经接近今人。

明清社会中,还流行着另一种内衣,即肚兜,男女老少均可穿之。清人曹庭栋《养生随笔》卷一载:“腹为五脏之总,故腹本喜暖,老人下元虚弱,更宜加意暖之。办兜肚,将蕲艾捶软铺匀,蒙以丝绵,细针密行,勿令散乱成块,夜卧必需,居常亦不可轻脱。又有以姜桂及麝诸药装主,可治腹作冷痛。”可见清代肚兜还兼具香囊、药囊之功能。从肚兜实物来看,明清肚兜的形制为菱形或椭圆形,上端系带,可以挂在颈部,两侧分别缝系一根带子,方便从背后系结,肚兜上可盖胸,下可护腹,但背部袒露。古人为求吉利,往往在贴身内衣上缝制各种吉祥图案,故清代肚兜上,多有、牡丹、麒麟、鸳鸯、百子等图案。如《红楼梦》第三十六回中写到袭人缝制宝玉的肚兜,“原来是个白绫红里的兜肚,紥着鸳鸯戏莲的花样,红莲绿叶,五色鸳鸯”,是当时习俗的真实写照。

所谓时尚,是在一个特定的时间段内,率先由少数人实验、而后来为社会大众所崇尚和仿效的生活样式。简言之,是短时间里一些人所崇尚的生活。它涉及到了生活的各个方面,衣、食、住、行,甚至情感表达与思考方式等。据说时尚又是的,于是又有怀旧、模仿、向前辈致敬……但若是隔了几百乃至上千年呢?中国古代的女子用怎样的方式装扮着自己?

“玄发新簪碧藕花”“谁送熏香半臂绫”“美人赠我貂襜褕”“长留白雪占胸前”……《湮没的时尚•云想衣裳》分为峨冠、羽衣、深衣、泽衣、霓裳、宝带、锦裤、素袜、纤履九章,从头到脚,由外及内,由裙到裤,介绍了中国古代不同时期女子各种服装的产生、发展和点点滴滴的变化。

“小桃洗面添光泽”“面药香随钿合开”“盈盈淡粉晓妆新”“画眉深浅入时无”……《湮没的时尚•花想容》首先对于中国古代时尚妆容作了整体描述,介绍了中国古代不同时期风行一时的“时世妆”,如慵来妆、啼妆、晓霞妆、梅花妆、额黄妆、红妆、白妆等等,然后按照日常化妆的基本程序,具体描述了中国古代女子洗面、护肤、上粉、画眉、腮红、唇彩、贴花钿、护手的历史和时尚趣事。

推荐:

网友评论 ()条 查看